Namensgebung Epilepsie - Woher kommt der Begriff?

Der große epileptische Anfall ist ein plötzliches massives Ereignis, welches sowohl die Betroffenen als auch die Beobachter erst einmal überwältigt. Aber auch kleinere Anfälle brechen unvermutet in den Lebensablauf von Menschen ein. Was mit erheblichen psychosozialen Konsequenzen einhergeht.

Das Unfassbare, nicht erklärbare und Unvorhersehbare führte zur Bezeichnung: Epilepsie. Der Ursprung für diese Bezeichnung geht auf griechische Ärzte zurück. Diese sprachen von „Epilambanein“, was Überwältigung bedeutet. Es wurde auch von einer „heiligen Krankheit“ gesprochen. Als Ursache wurden später dämonische Kräfte unterstellt, die im Mittelalter als eine Form der Besessenheit aufgefasst worden sind. Eine Folge hiervon waren Teufelsaustreibungen. Bereits Hippokrates hielt die Krankheit nicht für göttlicher als andere Krankheiten, sondern führte sie auf natürliche Ursachen zurück.

Erkenntnisse von Störmechanismen die epileptische Aktivität erzeugen

Die Möglichkeit zur Ableitung von Hirnströmen durch das Elektroenzephalogramm (EEG) führte zur Erkenntnis, dass sich während des epileptischen Anfalles Nervenzellen im Gehirn exzessiv entladen. Dabei kommt es zur Veränderung von Namensgebung Epilepsie - Woher kommt der Begriff? Ionenkonzentrationen innerhalb und außerhalb der Nervenzellen, die zu Spannungsveränderungen führen. Ableitungen aus einzelnen Nervenzellen zeigten in der Zelle starke Spannungsschwankungen (Potentialschwankungen), die sich im Anfall in verschiedene Hirnregionen ausbreiten können. Die Nervenzellen des Gehirns sind in Netzwerken miteinander verknüpft. Mit dem von der Kopfhaut registrierten EEG können auch im Intervall zwischen Anfällen Summenpotentiale registriert werden, die als Spitzen (Spikes) bezeichnet werden. In einem epileptischen Anfall sind längere Folgen von Spikes oder andere rhythmische EEG-Veränderungen zu sehen.

Epileptische Aktivität kann durch eine Vielzahl verschiedener Ursachen entstehen. Hierbei sind ergänzend zu einer genetischen Disposition, Störungen der Hirnentwicklung in der Schwangerschaft, bei der Geburt, Infektionen, Verletzungen, Durchblutungsstörungen, Sauerstoffmangel, Tumoren, Stoffwechselstörungen, Vergiftungen durch Drogen und Medikamente und hormonelle Veränderungen als Beispiele zu nennen.

Durch die Untersuchung mit bildgebenden Verfahren, wie Computertomogramm (CT) und Magnetresonanztomogramm (MRT), Elektro-physiologischen Registrierungen der epileptischen Aktivität mittels Elektroenzephalogramm (EEG) und Magnetenzephalogramm (MEG), sowie Laboruntersuchungen gelingt in vielen Fällen eine individuelle Zuordnung der Epilepsie.

Anfälle

Je nachdem in welchen Hirnregionen sich die Nervenzellen entladen entstehen unterschiedliche Symptome. Sie prägen das Erscheinungsbild eines Anfalles. Bei Erregung in der für Bewegungen verantwortlichen Hirnregion (motorischer Kortex) verspürt der Betroffene z.B. Zuckungen der Muskulatur; bei Erregung des sensorischen Kortex z.B. Prickeln, Ameisenlaufen oder Taubheit. Die Symptome können an einem Ort des Körpers bleiben oder wenn sich die Erregung im Gehirn ausbreitet über Körperregionen wandern. Werden größere Bereiche des Gehirns erfasst, kann es zu einer Bewusstseinsstörung kommen. So lange der Anfall auf eine Gehirnhälfte beschränkt ist, wird von einem fokalen Anfall gesprochen. Bei anfänglicher Beteiligung beider Hirnhälften wird von einem generalisierten Anfall gesprochen. Ein Anfall kann fokal mit erhaltenem Bewusstsein beginnen und im Verlauf mit Bewusstseinsstörungen einhergehen. Eine subjektive Wahrnehmung zu Beginn wird als „Warnung oder Aura“ bezeichnet. Eine genaue Beschreibung der Aura hilft bei der Interpretation des Anfallsgeschehen, um eine Ursprungsregion des Anfalls im Gehirn besser lokalisieren zu können. Ein aufsteigendes Übelkeits- oder Druckgefühl vom Bauch spricht beispielsweise häufig für einen Anfall aus dem Schläfenlappen (auch Temporallappen genannt). Generalisierte Anfälle können unter anderem als in Sekunden andauernde Abwesenheiten (Absencen), kurze Muskelzuckungen in Armen und Beinen (Myoklonie), Sekunden anhaltender Verspannung (tonische Verkrampfung) oder als großer tonisch-klonischer Anfall auftreten. In der tonischen Anfallsphase verkrampft sich die Muskulatur für Sekunden, danach kommt es zu einer Serie rhythmischer Zuckungen.

Klassifikation von Anfällen

- Fokal

- Generalisiert

- nicht zuordenbar

Eine Epilepsie wird als Hirnerkrankung diagnostiziert, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- 1. Mindestens zwei spontan auftretende Anfälle, die im zeitlichen Abstand von wenigstens 24 Stunden auftreten.

- 2. Ein spontan auftretender Anfall und Zusatzbefunde im EEG oder MRT, die dafürsprechen, dass ein weiterer Anfall wahrscheinlich auftreten wird (z.B. Spikes im EEG und eine Verletzungsnarbe im MRT).

- 3. Der Anfall lässt sich einem epileptischen Syndrom zuordnen.

Nach Ursache:

- Strukturell*

- Stoffwechselerkrankung

- Genetisch

- Entzündlich

- Nicht zuordenbar

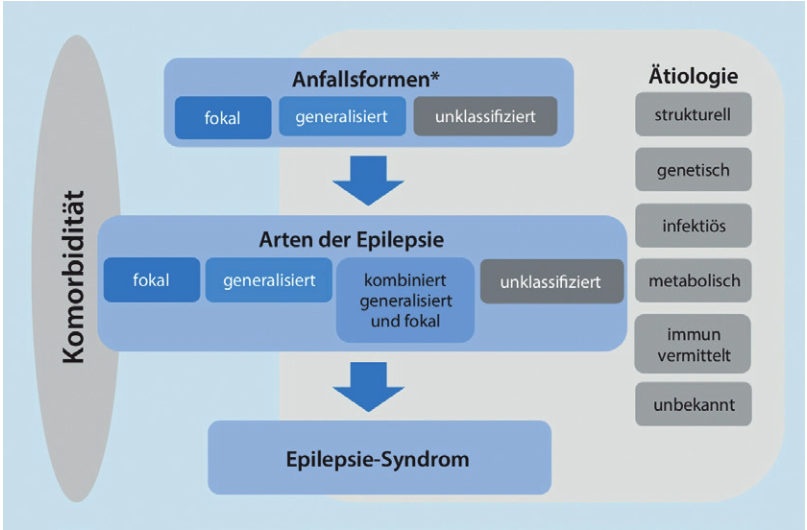

Man ordnet Anfälle nach einer internatioalen Klassifikation ein, die nachfolgend aufgelistet ist

Abbildung: Gerüst der Epilepsieklassifikation. (kennzeichnet Anfallsbeginn. Epilepsia ®ILAE) 2017, Dt. Gesellschaft für Epileptologie, Nov. 2018

Abbildung: Gerüst der Epilepsieklassifikation. (kennzeichnet Anfallsbeginn. Epilepsia ®ILAE) 2017, Dt. Gesellschaft für Epileptologie, Nov. 2018

Lokalisation der Anfallsursprungsregion

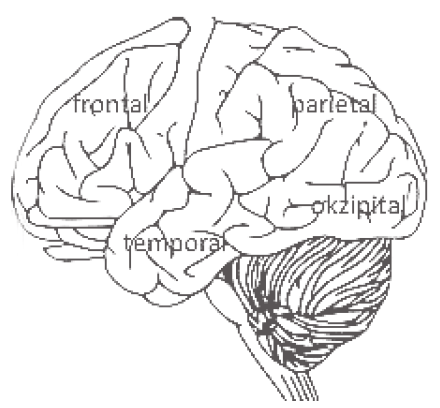

Bei fokalen Epilepsien wird differenziert aus welcher Hirnregion der Anfall seinen Ursprung nimmt (Abbildung 2). Die häufigste fokale Epilepsie des Erwachsenenalters entsteht im Schläfenhirn. Weniger häufig ist die Frontalhirn Epilepsie, seltener die Parietal- oder Okzipitalhirn Epilepsie (s. nächste Abbildung). Die unterschiedlichen fokalen Epilepsien werden durch ihre Anfallssymptome, EEG- und MRT Befunde charakterisiert.

Schematische Darstellung des Gehirns mit der Temporal-, Frontal-, Parietal- und Okzipitalregion.

Schematische Darstellung des Gehirns mit der Temporal-, Frontal-, Parietal- und Okzipitalregion.

Syndrom

Eine fokale oder generalisierte Epilepsie kann durch die Kombination mehrerer Krankheitszeichen noch präziser charakterisiert werden. Bildlich gesprochen kann man folgenden Vergleich aus der inneren Medizin nehmen. Das Symptom Bauchschmerz erlaubt eine erste Diagnose. Diese wird verbessert durch Feststellung, ob der Schmerz vom Magen, der Galle oder dem Darm kommt. Im Falle einer Gallenerkrankung kann die Ursache eine Entzündung, Steine oder ein Tumor sein. Für bestimmte Ursachen kann eine genetische Disposition eine Rolle spielen. Ein epileptisches Syndrom weist eine kennzeichnende Kombination von bestimmten Anfallstypen, EEG/MRT Befunden und weiteren typischen Merkmalen auf. Es gibt bestimmte Syndrome, die im Kindes-, Jugend- oder Erwachsenenalter isoliert oder seltener familiär gehäuft auftreten.

Diese Informationen als PDF Downloaden: PDF Broschüre

© This template is made with by b4i